Regeltechnisches Musterprojekt im Wohnbau

Klimaneutrale Beheizung für ca. 100 Wohnungen

Die Wohnungsbaugenossenschaft WBG Neuruppin hat mit WoMeNa (WohnenMenschNatur) ein ganzheitliches Wohnkonzept kreiert. Das Wohnprojekt ‚An der Pauline‘ ist das entsprechende Modellprojekt, bei dem zwischen 2017 und 2022 in fünf Bauabschnitten insgesamt etwa 100 Wohnungen entstehen. Das Konzept hat eine höhere Wohn- und Lebensqualität als Ziel. Das soll einerseits über Gemeinschaftsräume und Rückzugsorte ermöglicht werden, andererseits über leistbares Wohnen, Barrierefreiheit und erweiterte Angebote.

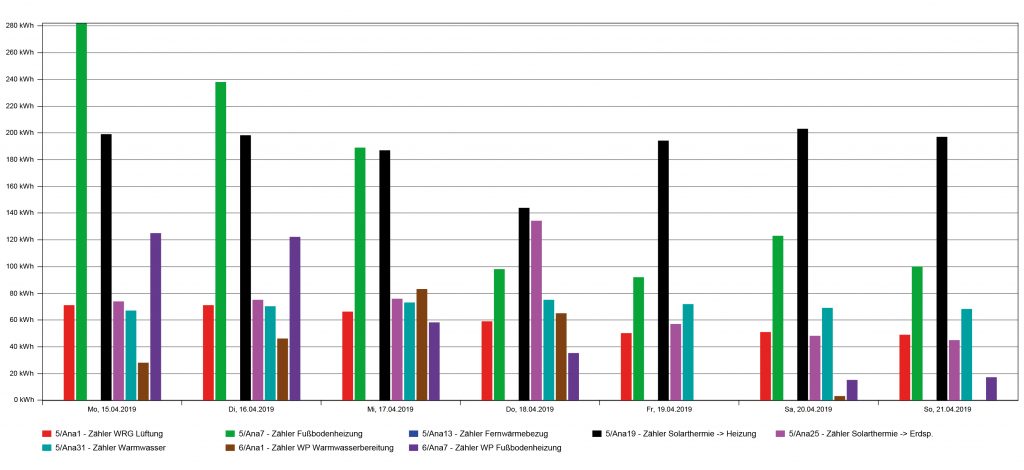

Auf der ökologischen Seite wurde auf ressourcenschonendes Bauen und vor allem auf ein CO²-neutrales Energiekonzept Wert gelegt. Die Ziele des Energiekonzepts sehen eine klimaneutrale Beheizung sowie eine 100-prozentige Versorgung mit Ökostrom vor. Zwei Solarthermie-Anlagen sorgen für genügend Wärme vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Der Überschuss aus der Solarthermie kann in den warmen Monaten sowohl über ein Nahwärmenetz zwischen den Gebäuden ausgetauscht oder in den Erdspeicher geladen werden, der im Winter als Energiequelle für drei Sole-Wasser-Wärmepumpen dient. Sollten alle Speicher zu 100 Prozent gefüllt sein, besteht technisch die Möglichkeit, die Wärmeüberschüsse in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Die Fernwärme dient auch als Backup für wirklich sehr kalte Tage mit wenig oder gar keinem Sonnenschein. Zu guter Letzt wurde auch eine Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage realisiert. Über ein Kühlregister in der Abluft wird dieser Energie entzogen und dem Solespeicher für die Wärmepumpen zugeführt. Drei Erdspeicher, ein Solespeicher, ein großer Pufferspeicher für die Fußbodenheizung und einer für die hygienische Warmwasserbereitung ergeben zusammen mit verschiedenen Wärmelieferanten eine regelungstechnisch komplexe Anlage. Die Daten aus den ersten Monaten zeigen, dass man mit dem Konzept eine gute Mischung gefunden hat. Die Solaranlage lieferte Anfang April bereits genug Wärme für die Warmwasserbereitung und einen Großteil des Heizbedarfs. „Die Fernwärme wurde seit Anfang März überhaupt nicht mehr benötigt. Ich gehe davon aus, dass auch die Wärmepumpen ab Mai kaum noch benötigt werden“, sagt David Hein, Geschäftsführer der Digitale Haustechnik GmbH. Die Auswertung zeigt, dass die Sonne bereits den überwiegenden Teil des Energiebedarfs von 282kWh (67kWh davon Warmwasser) liefert. Die Wärmepumpen überbrücken hauptsächlich die Morgen- und Abendstunden und der Erd- sowie der Solespeicher machen den erzielten Überschuss von 119kWh für kältere Tage nutzbar. Erleben Sie Licht in neuer, farbiger Vielfalt. Mit dem DALI Gateway Colour für KNX steuern Sie DALI-Leuchten zentral und flexibel, individuell und vielseitig, um das Wohlbefinden gezielt zu steigern und eine besondere Atmosphäre zu schaffen. ‣ weiterlesen

Intelligentes Lichtmanagement.

Probleme zu Beginn

Hein ist im Auftrag der Herrmann GmbH für das regeltechnische Konzept verantwortlich: „Die Regelung bei diesem Objekt ist komplex. Vorrang haben Solarthermie und Warmwasser, sprich: Immer, wenn die Sonne scheint, soll sie genutzt werden, um Warmwasser zu bereiten. Danach folgen der Speicher für die Fußbodenheizung und die Erdspeicher.“ Scheint die Sonne nicht oder nicht stark genug, kommen die Wärmepumpen zum Einsatz, von denen drei mit je 13kW (Nennleistung Wärme) zur Verfügung stehen aber meist eine ausreicht. Die Regelung muss also auch entscheiden, wie viele Wärmepumpen benötigt werden. Zu Beginn gab es noch Probleme, weil innerhalb der Wärmepumpen keine Rückschlagklappen installiert sind. Das führte dazu dass der Volumenstrom zu einem gewissen Teil durch die jeweils anderen beiden Wärmepumpen lief und es durch diesen Kurzschluss auf der Soleseite sehr kalt und auf der Heizungsseite sehr warm wurde. Um der Ursache für dieses Problem auf die Spur zu kommen, hat Hein über mehrere Tage mit einer zusätzlichen Universalregelung UVR16x2 und einer Sensorerweiterung alle Vor- und Rücklauftemperaturen von Sole, Heizung und Warmwasser auf die interne SD-Karte aufzeichnen lassen. Die Analyse ergab, dass sich trotz nur einer aktiven Wärmepumpe auch die Temperaturen der beiden inaktiven veränderten wobei Vor- und Rücklauftemperaturen gleich waren. Nur wenn alle drei gleichzeitig aktiv waren, haben die Wärmepumpen wie gewünscht gearbeitet. „Die Effizienz sank dadurch erheblich ab, weil nach einiger Laufzeit mit extrem kalter Sole sehr heißes Wasser bereitet wurde. Mit zwei motorbetriebenen Kugelhähnen und einem zusätzlichen Modbus-Modul je Wärmepumpe erreichen wir nun, dass die Anforderung für Heizung oder Warmwasser vorgegeben werden kann und dann immer nur der Rücklauf jener Seite, die gerade benötigt wird, geöffnet ist“ freut sich Hein über seine Lösung: „Die Ansteuerung der Wärmepumpen wurde dadurch insgesamt zwar recht kompliziert, war aber im Endeffekt mit den frei programmierbaren Reglern der Technische Alternative problemlos umsetzbar.“

Positives Feedback

Von den Bewohnern gibt es inzwischen nur noch positives Feedback. Von den vier verbauten Reglern kümmert sich eine UVR16x2 um die Solarthermie, den Erdtank und die Wärmerückgewinnung, eine um die Heizkreise, Warmwasser, Fernwärme und den Pufferspeicher und eine UVR16x2S-DC um die Überwachung und Freigabe der acht Grundfos Magna3 Pumpen. Ein RSM610 ist für alle Regelaufgaben rund um die Wärmepumpen zuständig: Aufgrund der M-Bus-Zählerdaten entscheidet es, wie viele Wärmepumpen benötigt werden. Die Regelung berücksichtigt mittels Mindestlauf- und Wartezeiten auch, dass eine Wärmepumpe nicht beliebig ein- und ausgeschaltet werden kann. Befinden sich alle drei in der Wartezeit, oder reicht die verfügbare Leistung nicht aus, wird die Fernwärme aktiviert. Über drei kleine Bus-Module (CAN-BC2) werden einerseits die 12m-Bus-Zähler der Anlage an die Regler weitergegeben. Andererseits werden aber auch alle Messwerte sowie Betriebs- und Störmeldungen gemeinsam mit den M-Bus-Werten – 192 Datenpunkte – über Modbus an das Leitsystem der Stadtwerke Neuruppin übertragen.