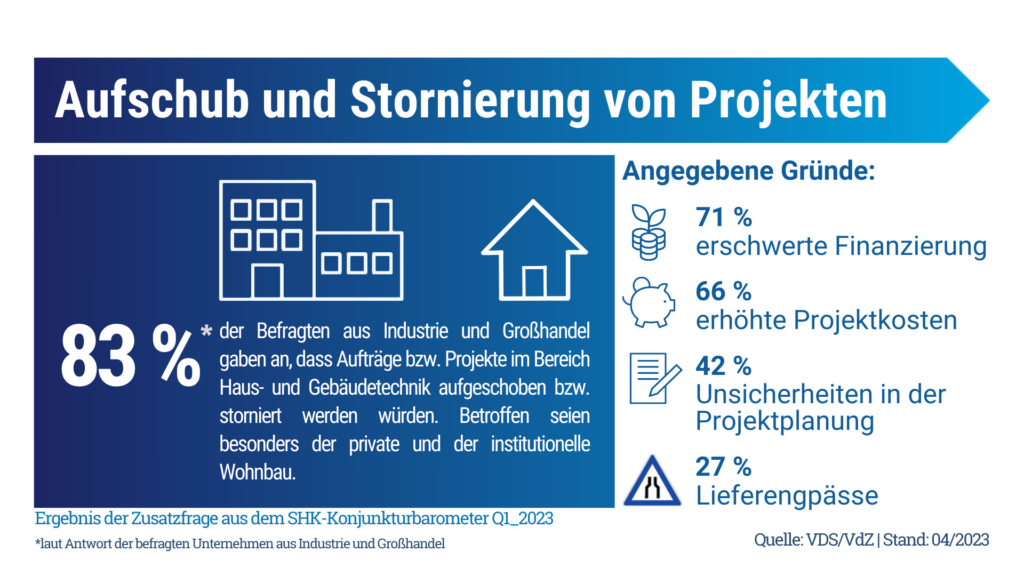

Das Geschäftsklima in der Haus- und Gebäudetechnik ist im Vergleich zu den Vorquartalen leicht angestiegen. Mit +29 Punkten liegt das Geschäftsklima jedoch 20 Punkte unterhalb des Vorjahresquartals. Als Ursachen werden die großen Unsicherheiten im Marktumfeld angegeben. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Umsetzung von Projekten seien enorm. Die Aufschub- oder Stornierungsquote lag nach Einschätzung der Befragten zu Jahresbeginn bei über 80%. Im ersten Quartal 2022 betrug die angenommene Aufschub- und Stornierungsquote noch 60%. Zu diesem Ergebnis kam die Sonderauswertung des aktuellen SHK-Konjunkturbarometers für das erstes Quartal 2023.

Die steigenden Zinsen wirken sich negativ auf das Neubausegment aus und führen zu einer rückläufigen Nachfrage, insbesondere im Neubau von Wohngebäuden. Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Energiekosten führen darüber hinaus zum Aufschub von Projekten im Sanierungsbereich. Vielfach wird energetischen Sanierungen in den Bereichen Heizung, Dämmung oder Fenster der Vorzug vor zeitunkritischen Maßnahmen wie Badsanierungen gegeben. Ein Viertel der Befragten aus Industrie und Großhandel gehen derzeit davon aus, dass die betroffenen Projekte gänzlich abgesagt werden. Vor einem Jahr gaben nur knapp 7% der Befragten an, dass Projekte ersatzlos gestrichen werden würden. Eine erschwerte Finanzierung, erhöhte Projektkosten, Unsicherheiten in der Projektplanung und Lieferengpässe werden als Gründe angeführt.

Die größten Auswirkungen durch Aufschübe und Stornierungen werden von den Befragten im Bereich Sanitär und Installation gesehen. Der Produktbereich Sanitär ist laut Einschätzung mit 90% besonders häufig von Aufschüben/Absagen betroffen. Im Vergleich zum erstes Quartal 2022 hat sich die eingeschätzte Lage im Sanitärbereich erheblich verschlechtert (2022: 32%). Weitaus weniger betroffen sind laut Einschätzung die Bereiche Heizung (35%) und Klima-Lüftung (24%). Der starke Rückgang an Bauprojekten betrifft laut Angaben der Befragten besonders den Wohnbau. Private Haushalte könnten die Finanzierung oftmals nicht mehr stemmen und der institutionelle Wohnbau werfe nicht mehr genügend Rendite ab und geriete deshalb ins Stocken. Einzig im Nichtwohnbau sei die Lage vergleichsweise entspannt. Hier würden nur etwas mehr als 32% der Projekte aufgeschoben oder storniert. Erleben Sie Licht in neuer, farbiger Vielfalt. Mit dem DALI Gateway Colour für KNX steuern Sie DALI-Leuchten zentral und flexibel, individuell und vielseitig, um das Wohlbefinden gezielt zu steigern und eine besondere Atmosphäre zu schaffen. ‣ weiterlesen

Intelligentes Lichtmanagement.

Ergebnisse des SHK-Konjunkturbarometers für das erste Quartal 2023

Die konjunkturelle Lage hat sich im ersten Quartal 2023 leicht verbessert. Anfang 2022 trübte sich die Konjunktur deutlich ein. Aktuell gibt es Anzeichen für eine beginnende Trendwende. Die aktuelle Lage wird mit +47 besser bewertet als im Vorquartal (+46). Aufwärts ging es auch mit den Erwartungen, die um 5 Punkte anstiegen. Das Geschäftsklima liegt mit +29 über dem Niveau der beiden Vorquartale.

Verglichen mit der gewerblichen Wirtschaft wird die Lage der Branche deutlich positiver bewertet. Der ifo-Index für die gewerbliche Wirtschaft liegt seit dem ersten Quartal 2022 im negativen Bereich. Demgegenüber weist der Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik trotz der Rückgänge nach wie vor ein positives Geschäftsklima auf.

Zum SHK-Konjunkturbarometer

Das SHK-Konjunkturbarometer bildet die konjunkturelle Entwicklung der Unternehmen im Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik ab. Die Berichte werden von der B+L Marktdaten GmbH erstellt. Auftraggeber sind VdZ und VDS. Das SHK-Konjunkturbarometer wird vierteljährlich veröffentlicht. Seit 2021 enthalten die Berichte Zusatzfragen zu aktuellen Themen von Relevanz für die Gesamtbranche.